朝食はホテルで。インドに着いてから最初のカレーです。

こんな感じで飛行中

パトナからラジギールに向かうバスの中から見えた中々日本では見えない光景

インドではまだまだものような生活をしてる方が大勢います

八百屋さん

小さい子をだっこして一所懸命です。

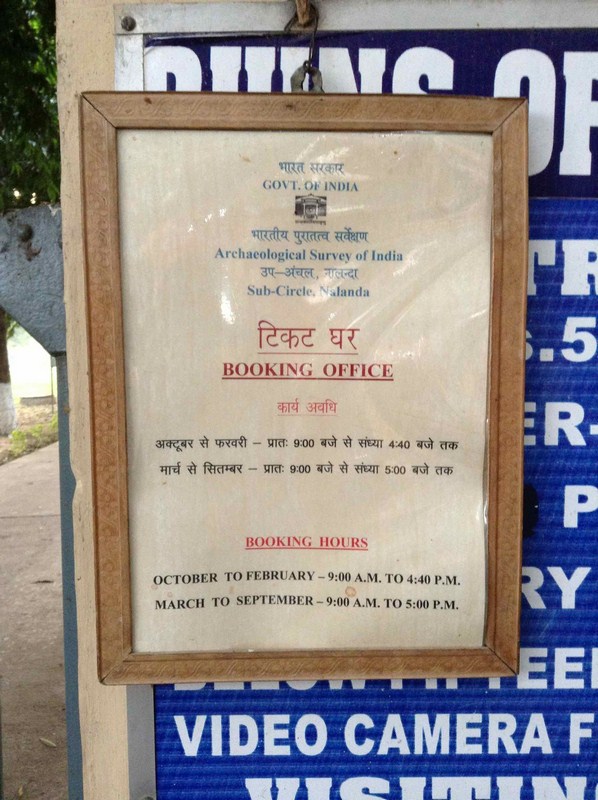

の目的地はナーランダ大学でした。国禁を犯し唐を出発したのが629年で、途中あちこち立ち寄りながら旅を行い、ナーランダ大学で勉強を開始したのが636年だったそうです。ナーランダ大学では5年間滞在し、最終的には副学長を務めることとなります。玄奘三蔵が留学していた時の学長はシーラバトラで、彼はある時「中国から1人の求道僧がやってくる。その求道僧にはきっちりと教えなくてはならない。」というお告げを天人から受ける夢を見ました。この事を玄奘三蔵に告げるとこの夢を見た年と玄奘三蔵が長安を出発した年が同じ年であった事がわかりました。お釈迦様の時代、500人の商人がアムラ長者から購入したナーランダの土地に精舎を建設しお釈迦様に寄進しました。この精舎ではその後も仏教研究が行われ、これを5世紀のグプタ王朝クマラ・グプタ1世が本格的な総合大学に発展させました。この時代学生数は1万人余りで、教授の数だけでも2千人を数えたそうです。学部は仏教学、ヴェダー学、医学、冶金学、数学、音楽学など合計12あったそうです。その後12世紀までナーランダ大学は南アジアの最高学府の地位を保ち、様々な学問が行われたそうです。しかし12世紀末にビハールに侵略してきたゴール王朝のバハティヤール・ハルジーのイスラム部隊による焼き討ちにあい、1500年の歴史に幕を下ろします。焼き討ちに遭った際大学の蔵書が燃え尽きるまで6ヶ月かかったといいます。イスラム教・・・・・・・・←心の叫び

遺跡に残るナーランダ大学は、僧院の遺構とチャイティア(礼拝堂)の遺構に大別できます。僧院は四角形の建物の中央に広間があり、これを取り囲むように5畳くらいの広さの小部屋が1辺に10部屋程ならびます。中央の広間で大学の講義が行われ、これを取り囲む小部屋で学生達が日常生活を送っていたそうです。チャイティアは礼拝のための施設で遺跡内に数カ所残ります。特に第三号寺院はひときわ高く印象的です。チャイティアには仏様をおく窪みがありますが、イスラム教徒と破壊により、ほとんどの仏像は紛失しています。

僧院は数百年に渡り古い時代の物に新しい時代の物が建設されてきました。発掘調査により深く掘り下げられている箇所も多くあり遺跡内には大きな段差があります。

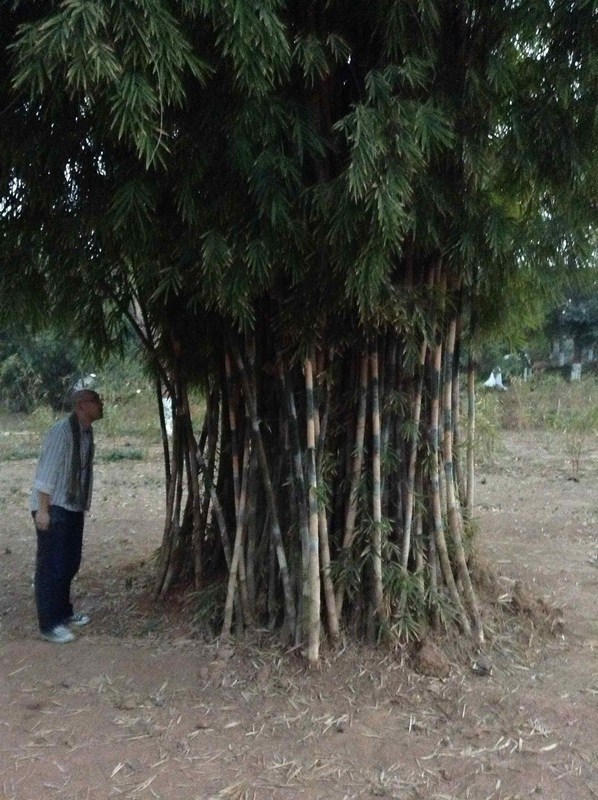

その後竹林精舎に移動。

竹林精舎の池です。ここは世界最古の仏教寺院です。今から2500年の昔、古代インド16大国の内の1つマガダ国はラジギール(王舎城)に都を置き、ビンビサーラ王により治められました。あるときビンビサーラ王は悟りを開く前のお釈迦様とラジギールで会います。『皆あの者を見よ。美しく堂々としており、歩き方も申し分ない。いやしからぬ思想の持ち主にちがいない。』と言われ、使いを出し居場所を確認させました。使いから『大王様、あの修行者は山中の洞窟で虎のように座っておりました。』と報告を受け、その洞窟に出かけ『あなたは若くして前途がある。この国の軍事指揮官になれば地位と財産をあげよう』と申し出たそうです。これに対してお釈迦様は『私はシャカ族の王だ。どうしてそのような物が必要であろうか』と述べられ修行のために立ち去られました。その時ビンビサーラ王は悟りを開かれた暁には再び王舎城を訪ねられること、そしてお釈迦様に仕えること、お釈迦様の説法を授かること、そしてその内容を理解できること、の4つを念願されました。

竹林精舎の池です。ここは世界最古の仏教寺院です。今から2500年の昔、古代インド16大国の内の1つマガダ国はラジギール(王舎城)に都を置き、ビンビサーラ王により治められました。あるときビンビサーラ王は悟りを開く前のお釈迦様とラジギールで会います。『皆あの者を見よ。美しく堂々としており、歩き方も申し分ない。いやしからぬ思想の持ち主にちがいない。』と言われ、使いを出し居場所を確認させました。使いから『大王様、あの修行者は山中の洞窟で虎のように座っておりました。』と報告を受け、その洞窟に出かけ『あなたは若くして前途がある。この国の軍事指揮官になれば地位と財産をあげよう』と申し出たそうです。これに対してお釈迦様は『私はシャカ族の王だ。どうしてそのような物が必要であろうか』と述べられ修行のために立ち去られました。その時ビンビサーラ王は悟りを開かれた暁には再び王舎城を訪ねられること、そしてお釈迦様に仕えること、お釈迦様の説法を授かること、そしてその内容を理解できること、の4つを念願されました。やがて月日が過ぎ、お悟りを開かれたお釈迦様は王舎城を訪問しビンビサーラ王に法を説かれました。感激した王は竹林園をお釈迦様に寄進し、そこにお釈迦様の教えに傾倒(けいとう)したカランダ長者が精舎を建立し、お釈迦様と弟子達が滞在するようになりました。これが竹林精舎で、竹林精舎は仏教史上最初の寺院という事になります。竹林精舎の位置は植民地時代のカニンガムらによる発掘調査では確認されていませんでした。これが確認されたのは、大唐西域記にしばしばこの池の畔でお釈迦様が法を説いたというカランダの池が独立後インド政府考局の調査によって発掘されたことによります。現在の竹林精舎はカランダのいけと近年復元された小さな精舎が整備された竹林の中にあります。

仏教に帰依し、お釈迦様の布教活動に多大な支援をしたビンビサーラ王ですが、その最後は残酷なもので、一人息子であるアジャンタシャトル(アジャセ王)により牢獄に監禁され、食べ物を与えられず、飢えて最後を迎えたそうです。これには以下のようなストーリーがあります。

仏教に帰依し、お釈迦様の布教活動に多大な支援をしたビンビサーラ王ですが、その最後は残酷なもので、一人息子であるアジャンタシャトル(アジャセ王)により牢獄に監禁され、食べ物を与えられず、飢えて最後を迎えたそうです。これには以下のようなストーリーがあります。ビンビサーラ王と妻であるイダイケ婦人の間にはなかなか王子が生まれませんでした。ある時ビンビサーラ王が王子出生についてバラモンに占って貰ったところ『山中に1人の仙人が修行をしており、この仙人が死んだ時、仙人の生前の功徳でビンビサーラ王に王子が生まれるだろう』といわれました。

それから月日が経過しますが、この仙人が死亡する気配など全くありませんでした。そこでビンビサーラ王は刺客を送り、この仙人を殺害してしまいます。その後間もなく占いの通りイダイケ婦人は妊娠しました。そこでもう一度バラモンに占って貰ったところ『非業の死をとげた仙人はあなたの事を怨んでいる。その子は仙人の怨念で親を殺すような人物になるだろう』と断言され、堕胎を進められました。ビンビサーラ王はこの事をお釈迦様に相談したところ、生命の尊さを説かれ堕胎する事は禁じられました。こうして産まれたのがアジャンタシャトル(アジャセ王)です。アジャンタシャトルは王子として、何一つ不自由のない生活を送り成人します。ある時アジャンタシャトルはお釈迦様と敵対するディーバダッタという人物に、その出生の秘密を聞かされます。アジャンタシャトルはこの事に怒り、父であるビンビサーラ王を牢獄に幽閉し、食事を提供する事も禁じてしまいました。ところがビンビサーラ王は3週間経過しても死亡する事はありませんでした。これはイダイケ婦人が体にバターを塗り王と面会し王に提供していたためでした。この事に気づいたアジャンタシャトルはイダイケ婦人の面会も禁じ、その7日後にビンビサーラ王はこの世を去りました。この事態に嘆き悲しむイダイケ婦人に説かれたのが観無量寿経です。

現在のビンビサーラ王の牢獄は1辺がおよそ70メートルの石墨のみが残っていますが、当時は7重の壁で囲まれた堅個な牢獄だったと伝えられています。

ビンビサーラ王の牢獄からバスで3分ほどの所にある霊鷲山(りょうじゅせん)の登山口に向かいます。辺りは真っ暗でボディーガードを付けて30分ほどかけて山頂に登りました。

霊鷲山は35歳で悟りをひらかれたお釈迦様は、80歳で涅槃に入られるまでの45年間、今日のビハール州とウッタル・プラディシュ州にまたがる地域を遊行しながらひたすら法を説いて歩かれました。冬の時期に多く泊まられたのが霊鷲山で、仏典に『釈尊は霊鷲山にあり』などとよく表現されています。

霊鷲山は35歳で悟りをひらかれたお釈迦様は、80歳で涅槃に入られるまでの45年間、今日のビハール州とウッタル・プラディシュ州にまたがる地域を遊行しながらひたすら法を説いて歩かれました。冬の時期に多く泊まられたのが霊鷲山で、仏典に『釈尊は霊鷲山にあり』などとよく表現されています。ラジギールはガンジス川によって形成された、ヒンダスタン大平原の中にあります。ヒンダスタン大平原はほとんど標高差のない平地の地形となっていますが、ラジギールは平原地帯に突如現れた5つの山に囲まれた盆地の中にあります。この事は古代マガタ国がラジギールに都を置くのに、国防上とても好都合でした。霊鷲山はラジギール盆地を取り囲む、ウダヤギリ、ソーナギリ、ヴァイバーラギリ、ヴィプラギリ、ラトナギリ(ギリは山の意味)の5山のうち、ラトナギリの中腹にあります。

19世紀にカニンガム等イギリス人考古学者が、次々仏跡地の場所を考古学的に発見していく中、霊鷲山の場所は解明されませんでした。これを解明したのが西本願寺第二十二世大谷光瑞法主が率いる調査隊で、http://ja.wikipedia.org/wiki/大谷光瑞 ジャングルの中にテントを張り、大唐西域に玄奘三蔵が残した、朝日と山との位置関係の一致する場所を突き止め、1903年に霊鷲山の位置を確定させました。

お釈迦様、この霊鷲山の香堂に留まられ、法華経、大無量寿経、般若経などを説かれました。霊鷲山の香堂の下には、アーナンダ等弟子達が瞑想・修行したであろう洞窟があります。マガダ国の王ビンビサーラも王舎城から霊鷲山に通じる山道を歩きお釈迦様の説法を聞きに行きました。私たち巡拝者が歩く山道もビンビサーラ・ロードと呼ばれています。霊鷲山の名前の由来は、香堂から見える岩の形が1羽の鷲の姿に見えるからです。

中国の五台山はラジギールの地形に似ているため文殊菩薩の霊場に定められました。これが鎌倉時代・室町時代に日本に伝わり、臨済宗を中心とした五山の制へと発展したそうです。

ラトナギリの稜線を山頂の方に進むと、白い大きな仏塔があります。これは1969年に藤井日達上人により建立された日本山妙法寺と呼ばれる日蓮宗のお寺です。

こんな真っ暗な中山頂で般若心経お唱えしました。

夕食後2時間ちょっとバスに乗ってブッダガヤに向かい今日宿泊するホテルに到着。