朝食はホテルでビュッフェ形式

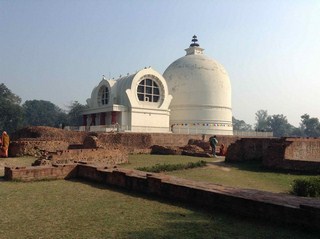

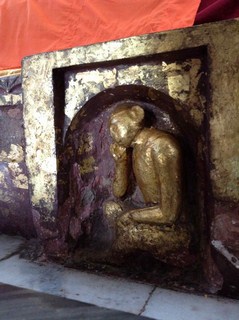

大涅槃寺の堂内には、19世紀アレキサンダーカニンガムが近くのヒラニヤヴァティー河の河床から発掘した、全長6,1メートルの涅槃像が安置されています。この涅槃像は5世紀グプタ王朝期の作品で、この時代は赤砂岩に仏像を刻んでいたため、もともとは赤色を呈していましたが、仏滅2,500年の大祭の時、ビルマ人仏教徒により金箔が施され現在の色となりました。

大涅槃寺の堂内には、19世紀アレキサンダーカニンガムが近くのヒラニヤヴァティー河の河床から発掘した、全長6,1メートルの涅槃像が安置されています。この涅槃像は5世紀グプタ王朝期の作品で、この時代は赤砂岩に仏像を刻んでいたため、もともとは赤色を呈していましたが、仏滅2,500年の大祭の時、ビルマ人仏教徒により金箔が施され現在の色となりました。涅槃を直感されたお釈迦様は、ラジギール(王舎城)を後にして、最後の旅に出発されました。ナーランダ・パータリプトラ(パトナ)を経由しガンジス河を渡り、リッチャビ族が治めるバイシャリに到達した時、遊女アムラパーリと出会い、彼女から食事のもてなしをうけます。直後にリッチャビ族の貴族達もお釈迦様への食事の接待を申し出ましたが、先に申し出があったアムラパーリのもてなしを受け、供物の価値は施主の身分・地位に関係がない事をお説きになられました。この食事の後、お釈迦様は激しい苦しみに襲われ、3か月後に涅槃に入られる事を、悪魔ラーマと約束しました。その後も北への旅は続けられ、クシナガラ郊外のパーパという村に到着し、一行はマンゴの木の下で休息をとりました。その時このマンゴの木の持ち主チュンダという鍛冶屋が、お釈迦様一行に料理の供養を申し出ました。この料理についてはキノコであったという説と、豚肉であったという説があります。この供養の後、お釈迦様は再び激しい苦しみに見舞われました。お釈迦様はその時、涅槃はチュンダの責任ではない事、成道の前の供養(スジャータによるミルク粥の供養)と涅槃の前の供養には特別な意味がある事、をお説きになられました。お釈迦様は激しい苦痛の中、一刻も早くクシナガラに到着する事を望み、残り20キロの道を急ぎました。

いよいよクシナガラに到着されるとお釈迦様は、アーナンダに「2本の沙羅の樹の間に、頭を北にして床を敷いてほしい。私はつかれた。横になりたい」とお伝えになられました。そして大涅槃へと入られたのでした。

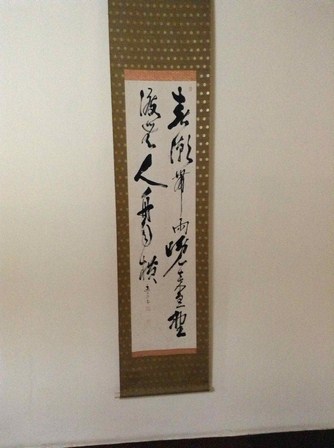

お釈迦様の涅槃の時、沙羅の樹に時ならぬ花が咲き、花弁がお釈迦様の上に舞ったと伝えられます。沙羅の花は例年3月中旬に咲くので、北伝仏教の大涅槃の日2月15日からすると、1か月の早咲きという事になります。「源氏物語」の『祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす』との一節から、沙羅双樹という種類の樹があるとの誤解がありますが、沙羅双樹とは2本の沙羅の木を意味します。また、「頭を北にして」と求められたのは、クシナガラの位置から北の方向に故郷ルンビニがあったためで、父・母に足を向ける事はできないとの意味が込められていました。これが北枕の習慣の始まりだといわれます。

いよいよクシナガラに到着されるとお釈迦様は、アーナンダに「2本の沙羅の樹の間に、頭を北にして床を敷いてほしい。私はつかれた。横になりたい」とお伝えになられました。そして大涅槃へと入られたのでした。

お釈迦様の涅槃の時、沙羅の樹に時ならぬ花が咲き、花弁がお釈迦様の上に舞ったと伝えられます。沙羅の花は例年3月中旬に咲くので、北伝仏教の大涅槃の日2月15日からすると、1か月の早咲きという事になります。「源氏物語」の『祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす』との一節から、沙羅双樹という種類の樹があるとの誤解がありますが、沙羅双樹とは2本の沙羅の木を意味します。また、「頭を北にして」と求められたのは、クシナガラの位置から北の方向に故郷ルンビニがあったためで、父・母に足を向ける事はできないとの意味が込められていました。これが北枕の習慣の始まりだといわれます。

みんなで理趣経一巻お勤めです。

大涅槃寺正面にはお釈迦様の時代のものではありませんが、沙羅の大木が繁ります。

お釈迦様は最後に「一切のものごとは滅びる。限りある時間を大切にして、修行に励め。法をよりどころにせよ」と述べられて息をひきとられました。

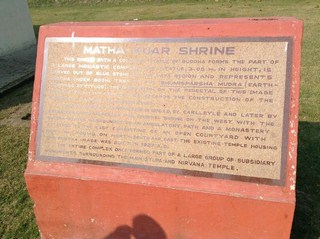

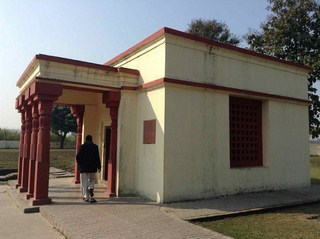

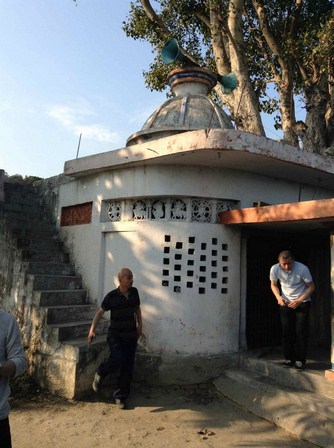

精舎の中には11世紀パーラ王朝時代の降魔成道像が安置されています。

お釈迦様入滅後、クシナガラを治めるマルラ国では7日間礼拝が行われ、人々は花や供物を持ってやってきました。やがて、お釈迦様の遺体を荼毘に付そうとしますが、不思議な事に薪に火をつける事ができません。人々はお釈迦様の弟子カーシャパが、そこに居ない事に気づきます。

カーシャパはお釈迦様の弟子になるまでは、火を崇拝する有力なバラモンで、大勢の弟子を従え、常にお釈迦様とは一線を画していました。ある時お釈迦様が、神通力で大雨を降らせ、尼蓮禅河を氾濫させました。お釈迦様がその河に入り横切ろうとします。その姿を見たカーシャパの弟子は、お釈迦様が溺れたと思い、カーシャパに報告しました。カーシャパは船を出して確かめにいくと、お釈迦様は濡れる事なく、河の底の土を踏みながら河を横切っていました。やがてカーシャパもお釈迦様の弟子となります。奇跡のお告げにより、お釈迦様の涅槃を知ったカーシャパは駆けつけ、カーシャパの到着と同時に薪に火はつきました。

カーシャパはお釈迦様の弟子になるまでは、火を崇拝する有力なバラモンで、大勢の弟子を従え、常にお釈迦様とは一線を画していました。ある時お釈迦様が、神通力で大雨を降らせ、尼蓮禅河を氾濫させました。お釈迦様がその河に入り横切ろうとします。その姿を見たカーシャパの弟子は、お釈迦様が溺れたと思い、カーシャパに報告しました。カーシャパは船を出して確かめにいくと、お釈迦様は濡れる事なく、河の底の土を踏みながら河を横切っていました。やがてカーシャパもお釈迦様の弟子となります。奇跡のお告げにより、お釈迦様の涅槃を知ったカーシャパは駆けつけ、カーシャパの到着と同時に薪に火はつきました。

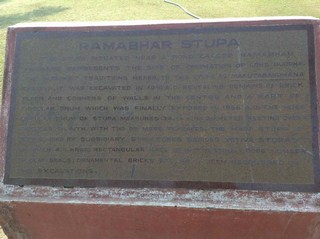

かくして火葬は無事に終わりましたが、火葬の結果残った舎利を、クシナガラのマルラ族は城内の精舎に納め、他国からの舎利分配の要求に応じようとはしませんでした。この事にお釈迦様と縁のあった諸国は怒り、戦争が起こりかけましたが、ドローナというバラモンがお釈迦様の非暴力の教えに基づき、8国で平等に分配するよう仲裁を行い、舎利は8国に分けられ持ち帰られました。このお釈迦様火葬の場所が荼毘塚(ランバルストゥーパー)です。

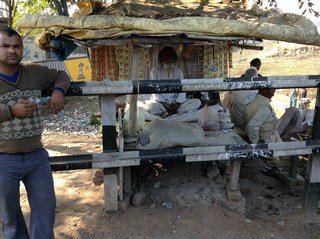

荼毘塚の後の予定は昼食なんですが、まだ時間があったのでミャンマー寺院(ビルマ寺院)まで歩いて行ってみる事にしました。途中かわいい光景を発見。

ここは片道2車線ではありませんが、少しでも早く行きたい車が右側に列びます。反対側もこんな感じで、遮断機が開いたらどうなるかはわかりますよね。インドは一言で表現してと言われたら私は「めちゃくちゃ」と言いますね

ここは片道2車線ではありませんが、少しでも早く行きたい車が右側に列びます。反対側もこんな感じで、遮断機が開いたらどうなるかはわかりますよね。インドは一言で表現してと言われたら私は「めちゃくちゃ」と言いますね