ネパールのの朝はものすごい霧でした。

お釈迦様生誕の地ルンビニは、1997年世界遺産に指定されました。1980年頃まで荒廃し訪れる人も少なかったルンビニですが、その後遺跡公園として整備が行われ、今日の姿となりました。

マヤ堂は時代とともに、位置と建築物の形状が変化してきました。今日の形となったのは、ルンビニ中心部の遺構を覆うシェルター型の建造物を建築すべきという、ユネスコも進言によるものでした。

マヤ堂内部には、発掘調査により検出された建造物の遺構がそのままの姿で残ります。遺構はいくつかの時代に分類され、古い時代のものの上に新しい時代の建造物が建てられるというプロセスが何度か繰りかえされました。特に注目されるのは、紀元前3世紀(アショカ王の時代)と想定される地層から、マーカーストーンが検出された事です。この、マーカーストーンはお釈迦様がこの地で降誕された事を示すとされるもので、マヤ堂のほぼ中心に位置し、渡り廊下の上を進みマーカーストーンのすぐ近くまで行く事ができます。

マーカーストーンの上には、4世紀グプタ王朝期に刻まれた石製のお釈迦様降誕像が安置されます。イスラム教徒による破壊をうけ、わかりにくくはなっていますが、マヤ夫人が無憂樹の枝に右手を触れられた時、右脇腹よりお釈迦様が誕生され、これを梵天(ブラフマー神)が絹布を手にして抱き上げようとしているところの像です。ちなみに堂内は写真撮影禁止です

マヤ堂内部には、発掘調査により検出された建造物の遺構がそのままの姿で残ります。遺構はいくつかの時代に分類され、古い時代のものの上に新しい時代の建造物が建てられるというプロセスが何度か繰りかえされました。特に注目されるのは、紀元前3世紀(アショカ王の時代)と想定される地層から、マーカーストーンが検出された事です。この、マーカーストーンはお釈迦様がこの地で降誕された事を示すとされるもので、マヤ堂のほぼ中心に位置し、渡り廊下の上を進みマーカーストーンのすぐ近くまで行く事ができます。

マーカーストーンの上には、4世紀グプタ王朝期に刻まれた石製のお釈迦様降誕像が安置されます。イスラム教徒による破壊をうけ、わかりにくくはなっていますが、マヤ夫人が無憂樹の枝に右手を触れられた時、右脇腹よりお釈迦様が誕生され、これを梵天(ブラフマー神)が絹布を手にして抱き上げようとしているところの像です。ちなみに堂内は写真撮影禁止です

マヤ堂の南に大きな池があります。この池でマヤ夫人がお釈迦様を産む前に沐浴をされた、あるいはお釈迦様が産湯につかったといわれます。実際にはこの池は、1933~1939年に考古学的検証にともなわずに掘られたものです。

ただ、さまざまな仏教文献にルンビニの池の事は記載されていて、5世紀この地を訪れた法顕は「佛国記」に『王妃が北方からお越しになり、水浴びをされ、身体を清められたのはここである』と残していますし、三蔵は「大唐西域記」に『釈迦族の水浴び用桶である。その水は鏡のように光輝き、清らかである。水面は色とりどりの花で覆われている』と記述しています。

ただ、さまざまな仏教文献にルンビニの池の事は記載されていて、5世紀この地を訪れた法顕は「佛国記」に『王妃が北方からお越しになり、水浴びをされ、身体を清められたのはここである』と残していますし、三蔵は「大唐西域記」に『釈迦族の水浴び用桶である。その水は鏡のように光輝き、清らかである。水面は色とりどりの花で覆われている』と記述しています。

マウリヤ王朝3代目アショカ王が即位したのは、紀元前274年頃だといわれます。これはお釈迦様の入滅(死去BC483年頃)のおよそ200年後でした。アショカ王が即位した時代には、マウリヤ王朝はベンガル湾に面したカリンガー国をのぞき、北インド一帯を支配下においていました。アショカ王はカリンガー国を征服するべく、長期に渡る戦を行い、カリンガー国を支配下におく事となりました。その際マウリヤ側にもカリンガー側にも多くの死者・負傷者がでました。その悲惨な様子をみたアショカ王は、武力による政治から、仏教の理念に基づく法による政治を目指すようになります。

その際、仏教の普及をはかるため建立されたのがアショカ王柱です。アショカ王柱は継ぎ目のない1本の柱の上部に、獅子・牛・象など、仏教にかかわりあいのある動物の彫刻が載せられました。マウリヤ国領土に30本くらい建てられたと推定されていますが、現在残るのは断片のみのものを含めて15本が知られています。

マヤ堂の西に残る石柱もアショカの1つです。玄奘三蔵の大唐西域記には、柱頭部に馬の石像があった事が記録されていますが、現在は発見されていません。この石柱にはブラフミー語で『神々に愛せられた温容ある王(アショカ王)は、即位20年後に、親しくこの地に巡幸参拝された。ここは仏陀釈迦牟尼の生誕地であるが故に、石で馬像を作り石柱を建立させた。神がここで誕生されたので、ルンビニ村は租税を免じ、生産物の八分の一のみ納めるものとされた』との碑文が残ります。

その際、仏教の普及をはかるため建立されたのがアショカ王柱です。アショカ王柱は継ぎ目のない1本の柱の上部に、獅子・牛・象など、仏教にかかわりあいのある動物の彫刻が載せられました。マウリヤ国領土に30本くらい建てられたと推定されていますが、現在残るのは断片のみのものを含めて15本が知られています。

マヤ堂の西に残る石柱もアショカの1つです。玄奘三蔵の大唐西域記には、柱頭部に馬の石像があった事が記録されていますが、現在は発見されていません。この石柱にはブラフミー語で『神々に愛せられた温容ある王(アショカ王)は、即位20年後に、親しくこの地に巡幸参拝された。ここは仏陀釈迦牟尼の生誕地であるが故に、石で馬像を作り石柱を建立させた。神がここで誕生されたので、ルンビニ村は租税を免じ、生産物の八分の一のみ納めるものとされた』との碑文が残ります。

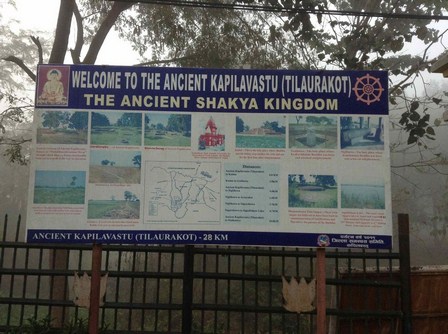

ティラウラコット到着

近世以降多くの仏跡地は、発掘調査によりその位置は確証されてきました。しかしシャカ族の都跡カピラヴァースト(カピラ城)については、ネパール領ティラウラコットと、インド領ピプラワの2つの説があり、確証されるにはいたっていません。これには、法顕の「仏国記」(5C)による『ルンビニの西15Kmにカピラヴァーストあり』という記述と、玄奘三蔵の「大唐西域記」(7C)による『ルンビニからサラクーパを経て23Km』という記述が、相違している事が関係しています。

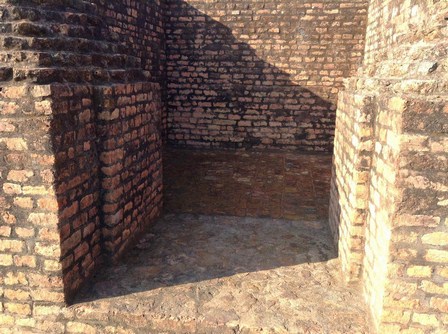

近世以降多くの仏跡地は、発掘調査によりその位置は確証されてきました。しかしシャカ族の都跡カピラヴァースト(カピラ城)については、ネパール領ティラウラコットと、インド領ピプラワの2つの説があり、確証されるにはいたっていません。これには、法顕の「仏国記」(5C)による『ルンビニの西15Kmにカピラヴァーストあり』という記述と、玄奘三蔵の「大唐西域記」(7C)による『ルンビニからサラクーパを経て23Km』という記述が、相違している事が関係しています。ティラウラコットの遺跡へは、ルンビニから西に約20キロ進み、タウリハワーという街から進路を北にとり約5キロ進むと到着します。(所要片道約1時間)城跡の遺跡は南北500メートル・東西450メートルと広範囲に及び、ネパール政府考古局により、城の西門と東門など一部の発掘調査が行われています。

「大唐西域記」の記録に『カピラ城には高い城壁があり四方に4つの門があった』とあります。また、“四門出遊”のお話では、カピラ城に暮らすプリンス・シッダルタは、東門から外に出て老人と、南門から外に出て病人と、西門から外に出て死人と、北門から外に出て修行僧と遭遇し、出家をお決めになられた、とされています。発掘調査で検出されている東門と西門は、これらの話にも符合しており非常に臨場感を感じさせます。

キャンプしてるのかな

東門です

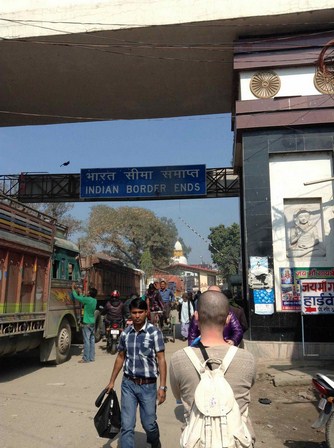

バスで国境に向かいました。

その後昼食を食べに「THE ROYAL RETREAT」というホテルで昼食

その後ピプラワの遺跡へ

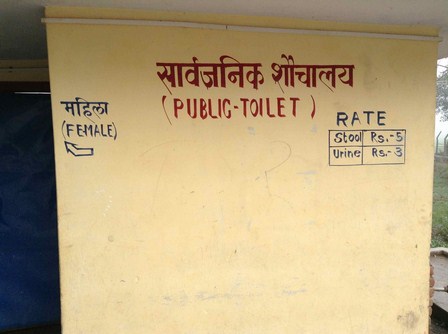

ピプラワの遺跡は、ティラウラコットの南およそ20キロのインド領に所在します。インド・ネパール間の国境線が間にあるため、ティラウラコットからピプラワに向かう場合、ソノウリでの国境越えの手続きの時間を含め、約5時間の移動です。

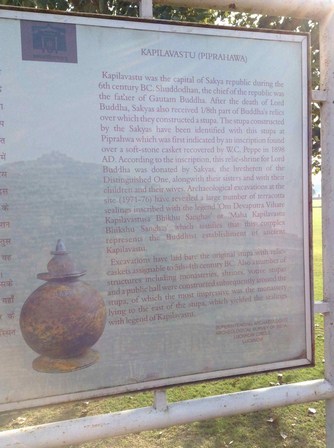

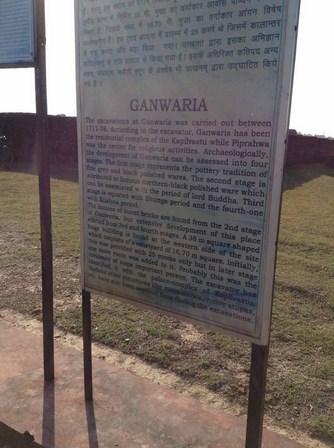

ピプラワの遺跡は1897~1898年に第一次発掘調査が行われ、直径35メートルのストゥーパーから6つの舎利容器が発見されました。そのうちの1つの舎利容器には『これは釈迦族の仏・世尊の舎利容器である』とのブラフミー文字の刻銘がありました。この事は、クシナガラで荼毘に付され、ドローナ仙の調停で8つに分けられた舎利のうちの1つという事を示します。また、1971~1977年に行われた発掘調査では、31個の印章が発見され、その中からカピラ城に関する文字が認められました。ピプラワの遺跡からは城跡の遺構は検出されていませんが、ピプラワがカピラ城であったという説をとなえる人達の大きな根拠となっています。それぞれの説は対立しますが、時代的・季節的にそれぞれがカピラヴァーストであったと考えるのが妥当かもしれません。

ピプラワの遺跡は1897~1898年に第一次発掘調査が行われ、直径35メートルのストゥーパーから6つの舎利容器が発見されました。そのうちの1つの舎利容器には『これは釈迦族の仏・世尊の舎利容器である』とのブラフミー文字の刻銘がありました。この事は、クシナガラで荼毘に付され、ドローナ仙の調停で8つに分けられた舎利のうちの1つという事を示します。また、1971~1977年に行われた発掘調査では、31個の印章が発見され、その中からカピラ城に関する文字が認められました。ピプラワの遺跡からは城跡の遺構は検出されていませんが、ピプラワがカピラ城であったという説をとなえる人達の大きな根拠となっています。それぞれの説は対立しますが、時代的・季節的にそれぞれがカピラヴァーストであったと考えるのが妥当かもしれません。

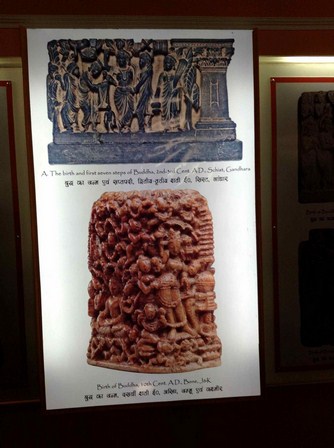

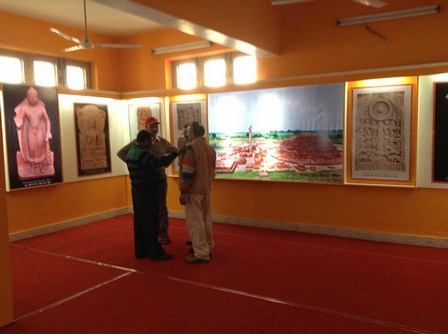

たまたま今日オープンしたいうカピラ博物館に行きました。

博物館を出るとまた子供達がどこからか集まってきます。

バスから撮った夕日

ホテルに到着。今日宿泊するホテルは「HOTEI PAWAN PALACE」

着いたらすぐに夕食。ビュッフェ形式です。

お部屋にあったアメニティー